Imprensa Negra:

uma história

não contada

Jornal Getulino – Foto de domínio público retirada da Biblioteca Nacional Digital

Toda história tem um começo, certo? A dos negros no Brasil também tem e, por sinal, essa não é colorida e nem agradável como os contos de fadas. Por necessidade gerou heróis e, se fizessem um filme contando tudo como realmente aconteceu, essa produção teria classificação +18.

Antes de adentrar no assunto do título, é importante explicar a você, leitor, os motivos que fizeram ser necessária a organização de um grupo que viria a se chamar imprensa negra.

No século XVI (1501 – 1600), iniciou-se o processo de colonização no Brasil, essa feita por Portugal. Tal fase durou até 1822, quando foi proclamada a Independência. Durante todo o Brasil-colônia e por mais 76 anos após fim dessa era, aconteceu o evento que é considerado o maior crime da humanidade, a escravização de africanos.

Esse período foi muito mais complexo do que lhe contaram na escola. Os historiadores, educadores e pesquisadores Guilherme Bertolino, Willian Lucindo e Danilo Marques, dão uma aula sobre um momento que não pode ser apagado da história desse país. Assista abaixo.

Como mostrou o documentário acima, o período escravista global começa ainda na Europa e, após a igreja definir que cristãos não podem escravizar cristãos, os europeus passam a explorar um continente próximo, a África.

Desafricanização

Índios atravessando o riacho ( O Caçador de escravos) – por Jean Baptiste-Debret. Foto de domínio público retirada do Wikimedia Commons

Antes dos africanos serem levados ao Brasil, os portugueses tentaram realizar um processo de escravização de indígenas. Segundo o historiador e professor, Danilo Marques, esse modelo de escravização perdurou até a metade do século XVI.

Porém, ele aponta que houve escravizados indígenas até o fim do século XVIII e, desde a chegada dos navios nos territórios tupiniquins no início do século XVI até os dias de hoje, a população indígena diminuiu de 3 milhões para 870 mil, segundo o último censo realizado pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) em 2010, que inclusive, foi o primeiro a registrar o número de etnias e línguas dos povos originários.

O historiador também conta que a queda desse número começa com os portugueses. “Os indígenas guerrearam contra os colonizadores e muitos morreram tanto nesse processo quanto pelas doenças trazidas por eles. Foi um grande genocídio dessa população”.

A resistência indígena foi grande e, com o conhecimento das terras que os povos originários tinham, os planos dos colonizadores tiveram que mudar. Trazer pessoas que não conheciam o local foi a segunda opção.

Os portugueses foram os primeiros a desembarcar no continente africano. Por lá, os europeus estudaram o comércio, estimularam conflitos entre povos inimigos e, num primeiro momento, realizaram compra e venda de africanos prisioneiros de guerra. Assim se deu início ao processo de escravização de africanos.

Esse “trabalho de campo” foi fundamental para que essas pessoas fossem tiradas da sua terra e levadas a diversos países da Europa e das Américas.

Estrategicamente, pessoas rivais e de locais diferentes foram colocados nos mesmos navios para dificultar a comunicação e diminuir as chances de revoltas.

Há uma divergência entre os dados sobre a duração da escravização de africanos, mas, segundo o Slave Voyages, site que reúne dados sobre tráfico negreiro no Oceano Atlântico, os escravizados começaram a ser levados ao Brasil na segunda metade do século XVI.

Esse período durou 338 anos e só foi terminar em 1888, após as pressões de um movimento abolicionista que conquistou a mais importante carta de alforria até aquele momento.

Ainda segundo o Slave Voyages, durante esse período, cerca de 12,5 milhões de africanos foram retirados de suas terras e forçados a cruzar o “grande rio” – como era chamado o Atlântico pelos povos – com destino às Américas, para, muito provavelmente, trabalhar até morrer ou ser morto.

Desses 12 milhões, a maioria eram homens, porém, também foram trazidas mulheres e crianças. Estima-se que 5,8 milhões tiveram o Brasil como destino e, do total, 14% morreram ou foram mortos ainda dentro dos navios.

Danilo afirma que outro motivo para a escravização de africanos foi a desumanização desses povos. “Eles vão escravizar pessoas que, por não serem cristãs e por terem uma cultura diferente, não serão nem consideradas humanas. Os africanos eram selvagens, bárbaros e tudo mais, menos humanos.” As fotos acima comprovam a fala do historiador e mostram como essas pessoas tiveram sua humanidade destruída.

Padre Antônio Vieira – por Marco Telmo Areias Fidalgo. Foto de domínio público retirada do Wikimedia Commons

Zumbi dos Palmares – foto por Carina Pires

“Onde há escravidão,

há resistência”

Resistir foi e ainda é quase que uma regra para os negros no Brasil e, com o passar do tempo, os modelos de resistência foram se adequando conforme a necessidade do momento.

Se antes foram as criações de quilombos, as fugas ou a movimentação abolicionista que marcaram a resistência, hoje temos o Movimento Negro Unificado, que sempre leva como principal objetivo a busca por direitos de pessoas negras. Seja naquela época ou agora, uma das principais marcas da resistência negra é a organização, como conta a professora, jornalista e historiadora Ana Flávia Magalhães.

Ana Flávia Pinto Guimarães (Foto: Acervo pessoal)

“Precisamos entender como era a dinâmica de agrupamento dos negros, temos muitas organizações importantes e que foram feitas por gente preta, por isso precisamos desconectar a ideia de que apenas esses grupos “mais conhecidos” foram relevantes, precisamos parar de subestimar a nossa capacidade de existir e de se organizar.” Comprovando a sua fala, Ana Flávia integra uma dessas organizações, o Historiadorxs Negrxs, uma rede de historiadoras negras e historiadores negros.

O Homem de Côr:

surge a imprensa negra

Um exemplo de organização importante que teve seu lugar apagado na história é a imprensa negra. Ao tomar forma na primeira metade do século XIX, os jornais serviam como local de reivindicação de um direito básico e que era negado às pessoas pretas: a cidadania.

“Quando abrimos os olhos e visualizamos os esforços dos negros por educação e letramento, verificamos que essas disputas aconteciam também por meio da presença de jornalistas negros, nos mais variados formatos e tipos da imprensa brasileira. E aí começamos a refletir sobre o alcance dessa presença”, analisa Ana Flávia.

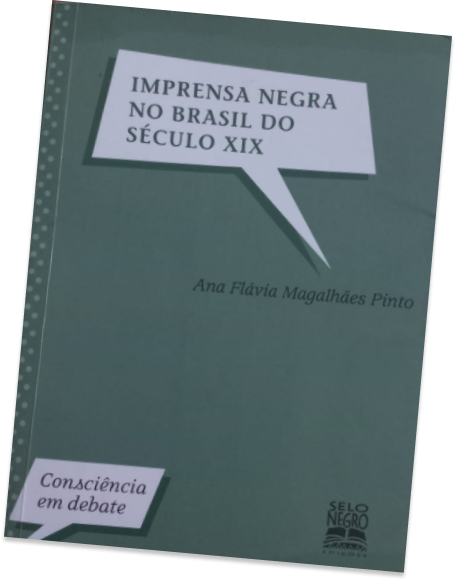

A ativista é uma das referências no Brasil quando o assunto é pesquisa sobre a imprensa negra feita no período regencial e no Brasil Império. Em seu livro “Imprensa Negra no Brasil do século XIX”, de 2010, ela conta a história de alguns desses veículos e dá nome às figuras que estavam na linha de frente da comunicação preta.

Em entrevista para O Novo Getulino, a historiadora revela que a pesquisa teve grande impacto na sua vida pessoal. “Estamos falando de gente negra que não era escravizada, que era livre e que escrevia ao ponto de editar um jornal denunciando racismo em 1833. Isso mudou completamente toda a minha experiência enquanto pessoa e como pesquisadora.”

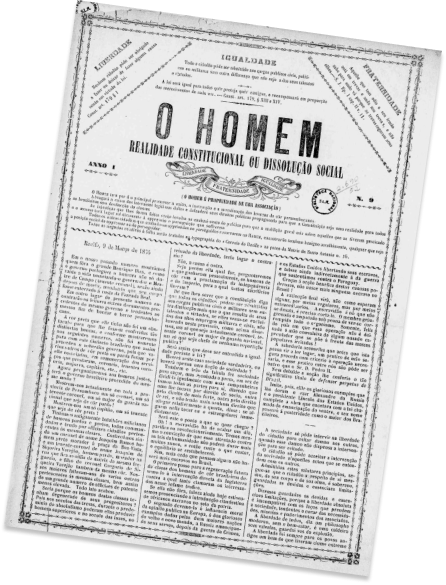

Ana Flávia está se referindo ao “O Homem de Côr”, lançado no dia 14 de setembro de 1833 pelo jornalista Francisco de Paula Brito na Tipografia Fluminense de Brito & CIA. O jornal é considerado o primeiro veículo da imprensa negra no Brasil!

Segundo informações tiradas da Biblioteca Nacional Digital, O Homem de Côr era editado de forma anônima, trazendo críticas, denúncias e reflexões sobre o espaço que as pessoas negras ocupavam na sociedade brasileira da época.

O homem de côr – Foto de domínio público retirada da Biblioteca Nacional Digital

O jornal carregava em sua primeira página o parágrafo XIV do artigo 179 da Constituição de 1824, com os dizeres “todo o cidadão pode ser admitido aos cargos públicos civis, políticos e militares, sem outra diferença que não seja a de seus talentos e virtudes”.

Na sua 3ª edição, o jornal passou a se chamar “O Mulato, ou O Homem de Côr”, mas foi encerrado naquele mesmo ano, após a 5ª edição. Apesar de ter durado pouco tempo, O Homem de Côr foi pioneiro e inspirou outros jornais comandados por pessoas negras que surgiram no começo do século XIX. Entre eles, estão: O Brasileiro Pardo, O Cabrito, O Lafuente e O Crioulinho. Uma das características dos veículos era trazer um tom crítico logo no nome.

Mas como atuava a

imprensa negra do século XIX?

Ana Flávia diz que é importante destacar que nessa primeira fase da imprensa negra os veículos lutavam pelos direitos dos negros, mas não eram necessariamente abolicionistas. Segundo a pesquisadora, “muita gente toma como sinônimo a imprensa negra e a imprensa abolicionista, mas não são a mesma coisa. A imprensa negra no início do século XIX, esses jornais da década de 1830, não eram abolicionistas”, afirma.

Ela usa o termo “imprensa cidadã” para descrever os veículos, visto que as reivindicações por direitos de gente preta englobavam problemas gerais e, por isso, os canais não eram vistos somente como abolicionistas.

Segundo a historiadora, o Brasil vivia um contexto em que não estava consolidada a ideia de que a escravidão deveria ser extinta. “Naquele momento, uma década após a independência, havia uma opção pela permanência da escravidão, e as pessoas estavam mais dedicadas a fazer promessas de cidadania a pessoas negras nascidas livres e libertas, promessas feitas até mesmo na constituição do império, do que necessariamente na promoção da universalização da liberdade e da cidadania para todo mundo”, completa.

Libertários

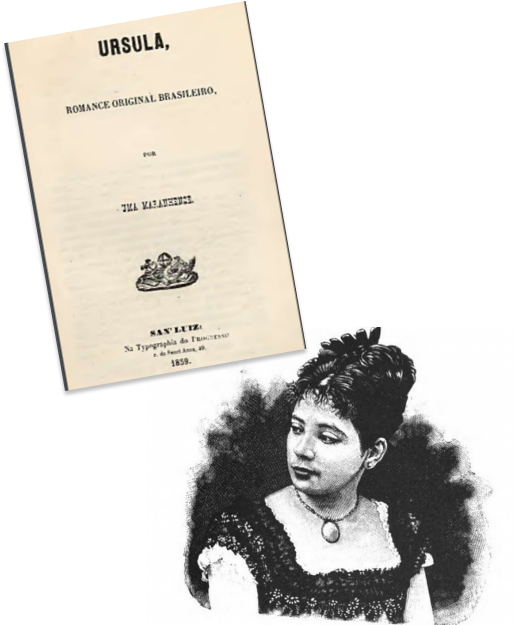

1- Ursula – Maria Firmina dos Reis – Foto de domínio público publicada por San’ Luiz e retirada do Wikimedia Commons. 2- Maria Firmina – Foto de domínio público retirada do Wikimedia Commons. Autor desconhecido

Escritos de liberdade (como diz Ana Flávia), que criticavam a escravidão já pairavam pelo Brasil muito antes da própria imprensa abolicionista de fato nascer. Maria Firmina dos Reis, por exemplo, é a primeira escritora brasileira e, também, a primeira a escrever e publicar um romance abolicionista.

Publicado em 1859 pela “Typographia do Progresso”, “Ursula” pode ser considerado o começo do romantismo no país, com uma história que narra a vida de um casal branco durante o período escravista. A escritora utiliza essa publicação para criticar as condições desumanas que os negros viviam, o tráfico negreiro, o patriarcado e as demais injustiças sociais vistas no Brasil Imperial.

Para Etiene Martins, jornalista e publicitária, literatura e jornalismo caminham lado a lado. “A gente, naquela ginga da capoeira, acabou misturando a literatura com o jornalismo, com a música e tudo mais que é feito por gente negra para poder driblar o racismo”, aponta. Foi essa “mistura” que disseminou e alavancou a luta por liberdade.

Luiz Gama (1830 – 1882), jornalista, advogado e escritor teve grande atuação na libertação de escravizados, entre 1860 e 1882 e é considerado um dos abolicionistas mais populares da história do país. Com sua escrita potente, Gama já criticava a escravidão e todo o mal causado por ela tanto em jornais que ele publicou, como “O Diabo Coxo” (1864-1865) quanto em outros que cederam espaço para seus textos.

Em nós, até a cor é um defeito.

Um imperdoável mal de nascença,

o estigma de um crime.

Mas nossos críticos se esquecem

que essa cor, é a origem da riqueza

de milhares de ladrões que nos

insultam; que essa cor convencional

da escravidão tão semelhante

à da terra, abriga sob sua superfície

escura, vulcões, onde arde

o fogo sagrado da liberdade.

Luiz Gama, 1859.

Luiz gama – Foto de domínio público retirada do Wikimedia Commons. Autor desconhecido

Como contou Etiene, Luiz Gama utilizou de todas suas áreas de atuação para emancipar a maior quantidade de negros que conseguisse, “um processo judicial atrás do outro” como escreve Ana Flávia, em seu livro “Escritos de Liberdade: Literatos Negros, Racismo e Cidadania no Brasil Oitocentista” de 2018.

Gama se apoiou na Lei Feijó de 1831 para lutar no tribunal. Porque ela proibia o tráfico negreiro, tornava livre todos aqueles que entrassem no país com essa condição e prometia uma recompensa a quem denunciasse os traficantes, mas, entre 1831 e 1845, estima-se que cerca de 400 mil escravizados desembarcaram em terras tupiniquins. Após a proibição quase meio milhão de pessoas foram traficadas?

A conta não bate.

Em cima desses números, ele foi em busca da liberdade para africanos que entraram ilegalmente e estavam sendo usados como escravizados em engenhos pelo país.

Além de Luiz Gama e Maria Firmina, muitos outros nomes atuaram pela abolição: Machado de Assis, José do Patrocínio, Ferreira de Menezes e “tantos outros, mas negros todos”, como pontua Ana Flávia.

A Imprensa

Abolicionista

Machado de Assis – foto publicada por Biblioteca Nacional da Espanha de domínio público e retirada do Wikimedia Commons

Ferreira de Menezes – por Militão de Azevedo. Foto de domínio público retirada do Wikimedia Commons

José do Patrocínio – Foto de domínio público retirada do Wikimedia Commons. Autor desconhecido

Jornal O Homem – Foto de domínio público retirada da Biblioteca Nacional Digital

O primeiro veículo que pode ser realmente considerado abolicionista nasceu em 1876, já na segunda metade do século XIX. E é “O Homem: Realidade Constitucional ou Dissolução Social”, que surgiu em Recife, no Pernambuco.

Ele toma forma 5 anos após a Lei nº 2.040 – mais conhecida como Lei do Ventre Livre -, que trouxe a esperança de um fim próximo para o escravismo. O projeto de lei sofreu uma tentativa de boicote por parte de fazendeiros sem sucesso, acabou sendo sancionado e foi comemorado, mas não provocou mudanças tão fortes naquele momento.

É nesse contexto de um Brasil com grandes tensões raciais que O Homem lança sua primeira edição na capital da província pernambucana, impresso na Tipografia Correio do Recife.

O jornal defendia inclusive pessoas escravizadas que estavam sendo vítimas de maus tratos e de violência, que na época era chamado de “escravidão injusta”. Segundo apresenta o livro “Imprensa Negra no Brasil do século XIX”, de Ana Flávia, na sua primeira edição o jornal começa assim:

Há tempo de calar e há tempo de falar. O tempo de calar passou, começou o tempo de falar.

A classe dos homens de cor, sem dúvida nenhuma, a mais numerosa e a mais industriosa do Brasil, parece atualmente voltada ao ostracismo pelos homens que nos governam, contra toda a justiça contra a própria lei fundamental do país. (O Homem, n. 1, p. 1)

A liberdade não é a igualdade. Somos livres, segundo a Constituição Política, mas a igualdade ainda está muito longe de nós. (O Homem, n. 9, p. 2)

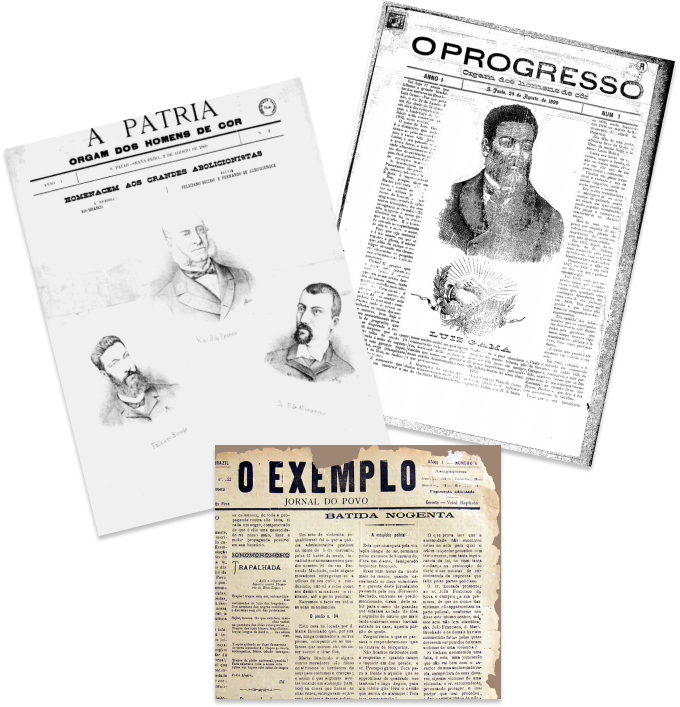

O pós-abolição antes da virada do século

Além do jornal recifense, surgiram outros veículos diretamente ligados à abolicionistas em todo o Brasil. Entre eles estão os paulistas “A Pátria – órgão dos homens de cor” (1889) e “O Progresso – órgão dos homens de cor” (1889), além do “O Exemplo”, publicado em Porto Alegre a partir de 1892. Os três marcaram o início da imprensa negra no pós-abolição.

No final do século XIX e início do século XX, São Paulo, assim como todo o Brasil, passou por um processo de embranquecimento da população, gerado pelos ideais eugenistas implementados no país e que trouxe um grande número de imigrantes europeus (italianos em sua maioria).

1- Jornal A Pátria – Foto de domínio público retirada da Biblioteca Nacional Digital. 2- Jornal O Progresso – Foto do arquivo pessoal de Ana Flávia Magalhães Pinto. 3- Jornal O Exemplo – Foto de domínio público retirada da Biblioteca Nacional Digital

Para Juarez Xavier, professor de jornalismo na UNESP-Bauru, “a imprensa negra no pós-abolição enfrentou um período muito duro, que foi a transição do trabalho escravizado para o assalariado. Entre 1870 e 1930 o Brasil trouxe muitos operários europeus que vieram para substituir os negros no mercado de trabalho”, contextualiza o professor.

Xavier completa, “os imigrantes chegaram no Brasil e tiveram acesso a tudo que era negado aos negros, à educação, ao trabalho formal, ao poder político e aos espaços mais bem localizados do país.” Essa ação fazia parte de uma tentativa de silenciar vozes de pessoas que conquistaram direitos e estavam em busca de sua cidadania plena. Nesse contexto surgem os jornais A Pátria e O Progresso.

O primeiro fazia valer o seu nome, era bem patriota e deixava isso explícito em sua escrita. Tanto é, que na homenagem a grandes nomes abolicionistas que o jornal fazia em sua primeira página, evidenciou nomes como Feliciano Bicudo e Fernando de Albuquerque, homens brancos, e deixou de fora figuras como José do Patrocínio e André Rebouças.

Esse era um modo de mostrar qual era o segmento ideológico do jornal, em um período em que os resultados das lutas abolicionistas e a transição para a República estavam em pauta. Apesar de uma certa contradição ao exaltar personalidades brancas para marcar sua corrente política, o jornal era extremamente ligado aos abolicionistas negros.

“Quando vamos investigar os sujeitos que editaram o A Pátria, percebemos que eram pessoas que tinham ligação com as lutas abolicionistas travadas em São Paulo. Gente como Arthur Carlos, que foi inclusive um discípulo do Luiz Gama, figura essa que vai ser homenageada em 1899 no jornal O Progresso”, conta Ana Flávia.

Já O Progresso, citado pela historiadora, dizia ter como objetivo “prestar auxílio desinteressado à raça a que pertencemos”. Tinha um olhar totalmente diferente do outro impresso, com textos críticos, indignados e com um ar de frustração. Isso fica evidente em um dos trechos trazidos por ela em seu livro:

[…]Esperávamos nós, os negros, que, finalmente, ia desaparecer para sempre de nossa pátria o estúpido preconceito e que os brancos, empunhando a bandeira da igualdade e fraternidade, entrassem em franco convívio com os pretos, excluindo apenas os de mau comportamento, o que seria justíssimo.

Qual não foi, porém a nossa decpção ao vermos que o idiota preconceito em vez de diminuir cresce; que os filhos dos pretos, que antigamente eram recebidos nas escolas públicas, são hoje recusados nos grupos escolares;[…] (O Progresso, n. 1, p. 3)

O texto falava sobre a expectativa do que poderia ser a vida de pessoas pretas no Brasil após a abolição e a proclamação da República, mas que tudo isso passou de uma ilusão, já que, segundo o jornal, a vida dos negros não melhorou. Além disso, o caderno também exaltava José do Patrocínio e Rebouças, ambos ignorados pelo A Pátria.

Apesar da divergência de ideias, Ana Flávia ressalta a importância desses dois periódicos para a imprensa negra. “Quando você começa então a juntar os nomes que aparecem nesses dois primeiros jornais editados que temos notícia na cidade de São Paulo, percebemos uma rede abolicionista que foi ignorada pela história durante muito tempo, mas são pessoas que estavam operando a partir, por exemplo, da Irmandade do Rosário dos Pretos, de clubes republicanos, são pessoas que estavam ali tecendo uma resistência abolicionista no cotidiano entre pessoas comuns”, afirma.

Livro Imprensa Negra no Brasil do Século XIX – foto Arquivo O Novo Getulino

Já O Exemplo, de Porto Alegre, foi mais ousado ao abordar e discutir questões que diziam respeito aos negros em uma cidade em que eram apenas 30% da população. Foi do encontro de 12 homens negros em uma barbearia da cidade que nasceu a idea do jornal.

O objetivo do periódico era denunciar o preconceito de cor e defender um crescimento intelectual no meio social negro, como consta em seu programa editorial: “o nosso programa é simples e podemos exará-lo em duas palavras: a defesa de nossa classe e o aperfeiçoamento de nossos medíocres conhecimentos”.

O Exemplo sofreu com pausas e teve várias fases durante sua existência. Ao todo foram quatro fases em diferentes anos, e, apesar disso, foi o primeiro jornal da imprensa negra a cruzar a barreira do século, encerrando suas atividades em 1930.

Getulina

Falando em século XX, é nesse momento que os jornais feitos por negros passam a se solidificar, ter uma tiragem maior e rodar por mais tempo. Se até as últimas décadas do século XIX a discussão pautada por esses cadernos tinha como finalidade os direitos civis com base na liberdade, nos anos 1900, com a abolição, esse cenário mudou.

Para o historiador e educador, Guilherme Bertolino, a imprensa negra do pós-abolição vai focar, ainda sim, na cidadania e na busca por direitos, mas também, no dia a dia da população preta. “Além da denúncia dos problemas causados pelo racismo, passa-se a cobrir a sociabilidade negra, que é a forma que pessoas pretas conviviam, por isso, muitos jornais eram vinculados a movimentos negros como, clubes, associações etc”, ilustra.

Juarez Xavier completa a fala do historiador e pontua que a imprensa negra no século XX herda a ideia de denúncia, a função de organização política contra o racismo e a luta pela mobilização da população preta e esses passaram a ser os pilares da ideologia que a imprensa negra carregou durante todo o pós-abolição.

O professor ainda acrescenta alguns pontos que, para ele, foram fundamentais aos veículos getulinos.

“Vejo 4 aspectos importantes na luta da mídia negra no pós-abolição, primeiro, se envolveu contra o processo de destruição da população preta que foi projetada no começo do século XX, segundo, mobilizou setores políticos que serviram de base para uma questão fundamental, a articulação da população preta e parda na constituição de um projeto político negro, terceiro, pensou politicas publicas para superar a vulnerabilidade social em que vivia a populaçõa preta naquele momento e, por fim, criou todos os mecanismos de luta contra o racismo”, diz Juarez.

A necessidade de pautar a humanidade de um povo que, por mais de 300 anos, não foi visto como humano era urgente. Por isso, eram realizadas ações nos clubes e nas irmandades negras que visavam reconstruir e reafirmar pessoas pretas como humanas e a imprensa negra realizava toda a divulgação dessas atividades.

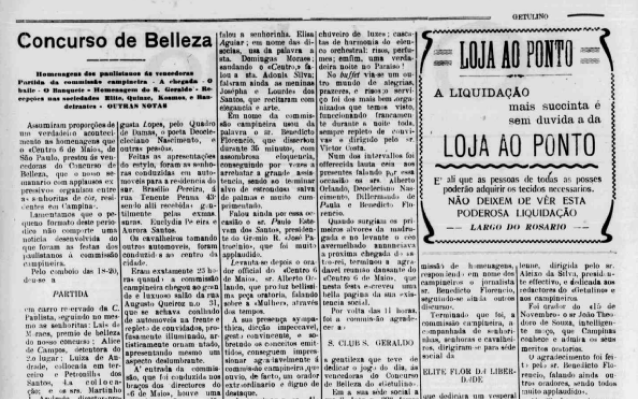

Willian Lucindo explica, “Em 1924, O Getulino realizou um concurso de beleza para mulheres negras e quando anunciaram a vencedora eles fizeram uma entrevista com ela, não para falar sobre sua beleza, mas sim, sobre como ela era trabalhadora e estudiosa, perguntaram o que ela tinha lido e estudado. Tudo para demonstrar que ela era capacitada intelectualmente. Era uma imprensa dedicada a mostrar que pessoas pretas eram capacitadas.”

Concurso de beleza Getulino – Foto de domínio público retirada da Biblioteca Nacional Digital

Os Jornais do século XX

Nesse período existiram muitos cadernos que falaram sobre e para gente negra. Com suas críticas ácidas ao racismo e o combate à imprensa “tradicional”, nasce “O Getulino – Orgam para a defesa dos interesses dos homens pretos”.

Getulino

Fundado por Alcino de Moraes e pelos irmãos Martinho e Christino José de Andrade, o impresso começou a ser distribuído semanalmente aos domingos, em 29 de julho de 1923, em Campinas-SP e, com uma tiragem de 1500 exemplares, encerrou suas atividades em fevereiro de 1925. O nome do caderno era uma homenagem direta a Luiz Gama, afinal, “getulino” era um de seus apelidos.

Willian Lucindo pontua que uma peculiaridade do veículo era sua contestação à branquitude corrupta. “O Getulino tinha uma coluna chamada “serviço de branco”. E criticava as pessoas brancas com base na fala racista “serviço de preto”. Por exemplo, por que quando alguém fazia uma coisa errada ouvia essa frase, mas quando branco roubava, matava etc não se falava “serviço de branco”?”.

Jornal Getulino – Foto de domínio público retirada da Biblioteca Nacional Digital

Quilombo

Em 1948 nasce o jornal O Quilombo, fundado por Abdias do Nascimento, jornalista, artista e político brasileiro. Segundo o FGV CPDOC, “o lançamento de Quilombo pode ser considerado um desdobramento do Teatro Experimental do Negro”, movimento de 1944, também liderado por Abdias e que tinha como finalidade a valoriozação social do negro por meio da educação e da arte.

Pedro Borges, jornalista e editor-chefe da Alma Preta, em entrevista para O Novo Getulino falou um pouco do jornal. “O Quilombo era fantástico, talvez uma das coisas mais bonitas da Imprensa da segunda metade do século XX. E veja que potente era o Abdias, ele conseguia trazer para o jornal dele todas os grandes intelectuais da época, negros e brancos, Nelson Rodrigues escrevia no caderno do Abdias, todo mundo queria escrever no caderno dele!”

Jornal Quilombo – Foto de domínio público retirada da Biblioteca Nacional Digital

Nzinga Informativo

Já no final do século XX, circulou no Rio de Janeiro o Nzinga Informativo, jornal do Coletivo Nzinga de Mulheres Negras, que foi fundado por ninguém mais, ninguém menos, que Lélia Gonzalez, considerada uma das maiores intelectuais da história do país.

Ana Flávia conta que Nzinga foi o primeiro caderno feminista do Brasil e, em suas páginas, eram destacadas pautas que envolvessem o protagonismo da mulher negra brasileira. O mais curioso dos textos é que eles não eram assinados por nenhuma escritora, reforçando a ideia de que tudo era feito pelo coletivo e não por uma única integrante.

1- Nzinga – Foto de Claúdia Ferreira. 2- Jornal Nzinga – Foto de domínio público retirada da Biblioteca Nacional Digital

E as mulheres negras?

A presença feminina nos veículos da imprensa negra foi registrada muito antes do Nzinga. Bianca Amorim, historiadora e pesquisadora, contou que os primeiros relatos de mulheres escrevendo nesses cadernos aconteceram na primeira década de 1900.

Porém, naquele momento não havia o “reconhecimento” intelectual delas. “Elas apareciam sempre atreladas a figura masculina, como ‘a virtuosa esposa’ de alguém e caracterizadas como ‘doce’ e ‘encantadora”’, critica.

Infelizmente o modelo machista europeu afetou a imprensa negra e os valores dos homens pretos que eram linha de frente desses jornais. Eles acreditavam que, para serem respeitados e lutar contra o racismo, precisavam seguir os padrões determinados por homens brancos.

Era imposto às comunidades que os homens andassem bem vestidos e que fossem educados. O mesmo às mulheres, porém, elas não podiam estar em evidência. Então foi aplicada o velho padrão de “bela, recatada e do lar”.

Contra o racismo,

contra o patriarcado e pela liberdade!

Apesar das imposições que você viu acima, as mulheres sempre estiveram presentes no “trabalho de base” que era fundamental na construção da identidade do negro naquela época!

Elas tinham forte presença nas associações negras e esses locais também faziam produções dos jornais da época e, por volta de 1920, o contato com os redatores e editores foi, aos poucos, gerando mais espaço na imprensa e foi aí que passaram a ser mais valorizadas e reconhecidas.

“Com o tempo foi mudando e passaram a ser nomeadas como autoras, atrizes, escritoras etc”, pontua Bianca Amorim.

E foi num verdadeiro trabalho de formiguinha que as mulheres pretas cruzaram desertos para poder chegar ao Nzinga e contar suas histórias, denunciar seus problemas e inspirar que outras façam o mesmo.

Uma luta que

não ficou no passado

Criada em 2015, a agência Alma Preta é um dos maiores exemplos de veículo negro independente do século XXI, sendo referência entre as mídias da categoria no país. Idealizado por estudantes da UNESP Bauru, o canal nasceu em meio às discussões sobre política de cotas nas universidades estaduais paulistas e inspirado em projetos de colegas da época.

Pedro Borges. Foto: Arquivo O Novo Getulino

“Foi um momento muito importante, juntou a possibilidade técnica com o debate político do momento. As discussões sobre as cotas nos obrigou a construir um coletivo de estudantes negros dentro da UNESP, então também começamos a passar por um processo de formação política, a partir de um olhar de estudantes de jornalismo. Esses três fatores impulsionaram a criação da Alma Preta”, diz Pedro Borges, jornalista, co-fundador e editor-chefe do veículo.

Parte do projeto racista está no apagamento da identidade negra, como mostra pesquisa realizada pelo Grupo de Estudo Multidisciplinares de Ações Afirmativas (GEMAA) em 2021. O estudo constatou que 84% dos jornalistas dos três maiores jornais do Brasil se identificam como brancos. Foram analisadas 1193 pessoas, distribuídas entre os veículos Folha de São Paulo, O Estado de São Paulo e O Globo. A situação mais desigual é no Estadão: apenas 1% dos profissionais são negros. No O Globo o número é de apenas 3% de jornalistas pretos e na Folha é de 5%.

Ao analisar o perfil de raça e gênero, o estudo mostra que as três redações têm uma organização muito parecida, com uma grande maioria de homens brancos, um número relevante de mulheres brancas e uma pequena parcela de homens e mulheres negras. No veículo mais desigual, o Estadão, a redação é composta por 56% de homens brancos, 32% de mulheres brancas, 3% de homens negros, 3% de mulheres negras e mais 1% de outras raças.

A Folha conta com 52% de homens brancos, 32% de mulheres brancas, 5% de homens negros, 5% de mulheres negras e 3% de outras raças. No O Globo, a equipe é de 50% de homens brancos, 29% de mulheres brancas, 6% de homens negros, 6% de mulheres negras e 3% de outras raças.

Contrariando estatísticas

Na contramão do que mostrou o estudo, a Alma Preta é uma agência que conta exclusivamente com repórteres negros, mas, para Pedro, ser um veículo antirracista vai além da representatividade. “Não tem como ser antirracista e, por exemplo, defender enquanto política editorial, projetos políticos econômicos que trabalham no sentido de um desmonte de um estado de bem-estar social que prejudicam o povo negro. Nesse sentido não tem negociação, nossa vida vem primeiro”, afirma.

Uma das questões sobre a inclusão de profissionais negros na imprensa hoje, é até que ponto isso é feito para deixar o veículo com uma boa imagem ou é realmente feito com um pensamento social. Tomando um dos três jornais da pesquisa como parâmetro, é possível ver que as linhas editoriais não são atualizadas na mesma velocidade em que a sociedade avança. A Folha de SP ficou 20 anos com o mesmo projeto editorial, quando publicou um novo texto em 2017. Já o manual de redação foi atualizado em 2019, após 18 anos.

Referência em

contar histórias pretas

Sobre o caminho para se tornar referência no meio, Borges conta que foi algo aos poucos, para quatro jovens estudantes no interior de São Paulo, com pouca estrutura e dinheiro para começar um negócio. O jornalista afirma que além da conjuntura que possibilitou com que eles se organizassem, as vitórias e o amadurecimento do Movimento Negro criaram um ambiente na sociedade em que formar uma agência chamada Alma Preta fosse possível.

“Estamos vivendo um momento em que não existe como não discutir a questão racial e o jornalismo não pode ficar fora disso. Acho que tem uma competência nossa, mas tem, sobretudo, uma vitória coletiva que abriu espaço para nós”, diz Pedro Borges.

Basilia Rodrigues – Reprodução Twitter

Com um processo lento, em uma estrutura sólida de grandes conglomerados de comunicação, ser independente e não passar por cima dos seus ideais pode trazer consigo alguns sacrifícios. Segundo o jornalista, é necessário bater de frente, mesmo sabendo que algumas portas podem se fechar. “Teve um caso que a gente deu, que foi o episódio de racismo na CNN, com a Basília Rodrigues. Eu era convidado para participar de programas da CNN, agora, provavelmente nunca mais participarei de nada lá”, completa.

Porém, esse “bater de frente”, para o editor, deve ser feito de forma consciente e organizada. Afinal, a exclusão e o apagamento fazem parte da estrutura que movimenta o racismo. Mesmo assim, ele acredita que a comunidade negra está se fortificando cada vez mais para que as oportunidades não sejam geradas apenas por um lado. “Hoje a gente tem as nossas portas e não precisamos mais do branco para abrir a porta para a gente sempre”, completa.

Com a imprensa negra ocupando cada vez mais espaço dentro do jornalismo, a Alma Preta decidiu apostar em estratégias nas redes sociais para atrair e conectar a juventude negra ao seu canal, aumentando seu alcance e conquistando uma parcela de leitores que consome mais internet.

Para o jornalista, há a necessidade de “aquilombar” o povo preto, provocando identificação com personagens que permitam o jovem sonhar, se empoderar e se conectar com seus iguais.

“Existe uma frase que diz que ‘cada geração tem que construir a sua abolição e a sua independência’. O Abdias e o Movimento Negro Unificado construíram a deles, nós precisamos construir a nossa”, ilustra Pedro.

A estrutura racista

do jornalismo brasileiro

Mesmo após mais de um século da emancipação e da luta da imprensa negra e dos demais movimentos negros, a discussão sobre como pessoas negras são retratadas em manchetes de jornais ainda é recorrente na internet. Os usuários argumentam que os veículos tratam suspeitos brancos de forma privilegiada e listam seus nomes, profissões e relativizam o possível crime cometido, enquanto pessoas negras são julgadas e chamadas de traficantes sem ao menos ter a confirmação do que de fato aconteceu.

Para a jornalista Yasmin Santos, os números mostrados no estudo da (GEMAA) não são surpreendentes e também retratam o acúmulo de opressões que a mulher negra sofre.

Yasmin Santos (Foto: Acervo pessoal)

“A mulher negra, segundo a pesquisadora portuguesa Grada Kilomba, ocupa o lugar de ‘outro do outro’. Já que o negro é o outro em relação ao branco, e a mulher é o outro em relação ao homem, a mulher negra, que conjuga opressão racial e de gênero, é o outro do outro”, diz.

Em 2019, Yasmin fez uma pesquisa para seu TCC na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), intitulada “Letra Preta: A Inserção de Jornalistas Negros no Impresso”. O trabalho teve como objetivo refletir sobre a inclusão de jornalistas negros em veículos impressos a partir da perspectiva deles. Foram entrevistados 47 profissionais entre 22 e 62 anos.

A jornalista diz que escolheu fazer o estudo focado em veículos impressos para entender a relação do que acontece quando o leitor não sabe quem está escrevendo, visto que, neste canal, não é comum ver fotos dos repórteres. “Acho que com isso, em um momento que acontece uma discussão maior sobre diversidade, conseguem mascarar justamente essa falta de diversidade”, completa.

Letra Preta: A Inserção de Jornalistas Negros no Impresso. Foto: Reprodução

“Racismo é um sistema de poder no qual a sociedade brasileira foi estruturada e o racismo midiático é um braço disso. No fim das contas é a mesma coisa, só que se manifesta dentro de uma outra instituição”,

diz Yasmin Santos.

O trabalho mostra que os veículos da grande mídia são coniventes com o racismo, não só pela falta de profissionais negros, mas na forma como abordam o tema em suas publicações, minimizando episódios racistas e os debatendo de forma superficial. Para Santos, o poder de pautar o debate público através do seu critério de noticiabilidade, deixa explícito a falta de sensibilidade dos veículos. “Racismo midiático também é sobre como a imprensa se refere às pessoas brancas como seres humanos, como pessoas dignas de respeito e não se refere da mesma forma às pessoas negras”, diz.

Textos negros,

cabeças brancas

Yasmin, em Letra Preta, se debruça na questão da saúde mental de jornalistas negros que trabalham em um ambiente majoritariamente branco. Alguns entrevistados declararam que não se sentiam acolhidos nas redações, cheia de colegas brancos que vinham de uma educação privilegiada e se conheciam há anos.

Além da sensação de não pertencimento, também existe o fenômeno de não ouvir pessoas negras como fontes nas reportagens e escalar jornalistas negros em uma suposta editoria que cobre assuntos sobre negritude, como uma forma improvisada de compensar a falta de conteúdos sobre a população negra.

Ela também destaca a importância da imprensa negra nesse cenário. Segundo a jornalista, os veículos têm um amplo alcance por conta das redes sociais e conseguem pautar a grande mídia. “Acho que tem efeito e tem ajudado para que as pessoas possam pressionar os grandes veículos.”

A formação como prevenção

O trabalho de combate ao racismo midiático, para alguns professores do curso de jornalismo, deveria ser preventivo. Porém, relatos mostraram que as barreiras impostas pelo racismo estrutural impedem maiores avanços nessa etapa.

Para Juarez Xavier, professor do curso de jornalismo da UNESP Bauru e ativista do movimento negro, frear o racismo midiático é difícil devido ao processo histórico do Brasil.

Juarez Xavier (Foto: Acervo pessoal)

“O racismo midiático faz parte de um mecanismo de dominação racial que reafirma o projeto de um estado patriarcal capitalista e supremacista branco e é uma máquina de persuasão da sociedade para legitimar a brutalidade contra a população negra”, diz.

Além dessa definição explicada pelo professor, existem alguns dados que vão na contramão da luta antirracista. Segundo levantamento informal respondido por 21 alunos dos cursos de jornalismo das faculdades UNIP, USP e Cásper Líbero, 66,7% dos respondentes são brancos e, do total de participantes, 47,6% nunca sequer propuseram uma pauta sobre negritude. A pesquisa teve como objetivo entender como a questão racial no jornalismo é debatida dentro das universidades.

Além dessa definição explicada pelo professor, existem alguns dados que vão na contramão da luta antirracista. Segundo levantamento informal respondido por 58 pessoas, entre jornalistas e estudantes dos cursos de jornalismo e, do total de participantes, 72,4% dos respondentes são brancos, 69% nunca sequer propuseram uma pauta sobre negritude durante a graduação e 19% não conhecem ou não consomem nenhum veículo de mídia negra. A pesquisa teve como objetivo entender como a questão racial no jornalismo é debatida dentro das universidades.

Por esse motivo, Juarez diz que é difícil abordar questões sobre negritude. “Ela não é feita por várias razões. Esse tem sido um esforço isolado de professores, ativistas e pesquisadores”. O contato com esses assuntos, ainda na universidade, poderia surtir um efeito positivo nos futuros jornalistas e, para o professor, levar os alunos a ter um pensamento crítico que fure a bolha da classe média, que é o foco das pautas da grande mídia.

Xavier acredita que com esses espaços preenchidos por pessoas negras, a pressão por estudos sobre negritude na graduação jornalística tende a aumentar. “Nós chegamos na universidade, que é a primeira fase do processo de inclusão acadêmica dos negros. E os alunos negros não querem mais aquele ensino precário de ficar falando do abstrato, eles querem discutir assuntos concretos”, conclui.